Depuis le 18 octobre 2019, le Chili néolibéral du président Piñera est entré en crise, en proie à une vaste rébellion populaire touchant le pays entier. En ce début de novembre 2019, les blocages sont partout, laissant voir que se joue un véritable bras de fer politique entre forces sociales irréductiblement opposées.

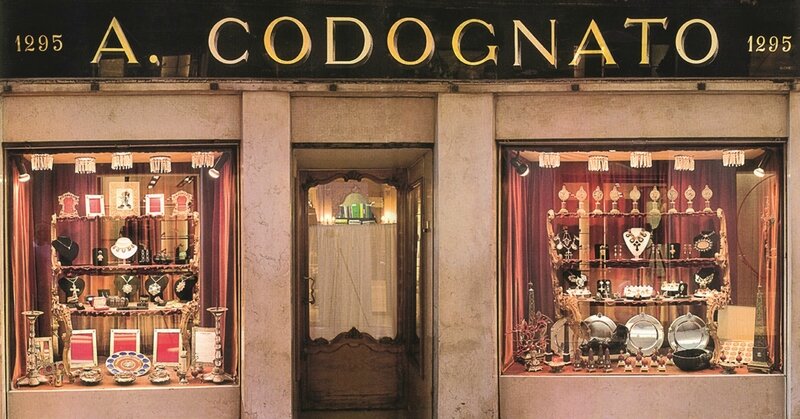

Photos : Fabián Muñoz.

Il faut dire que le Chili a cette vertu de mieux faire voir –à travers des situations sociales et économiques tranchées et des acteurs politiques exemplaires – ce qui semble souvent si brouillé et masqué. C'est un pays baromètre, une sorte de laboratoire social et politique. Il l'a été dans les années 1960-1970, avec l'Unité populaire de Salvador Allende, expression de cette «ère des brasiers » ayant, dans le sillage de la révolution cubaine, embrasé le continent de ses aspirations au changement social. Il l'a été encore dans les années 1970-1980, avec la dictature de sécurité nationale du général Pinochet, symbole de cette répression sauvage et de l'imposition au forceps d'un modèle économique néolibéral dont on allait bientôt connaître la recette partout dans le monde. Il l'a été aussi dans les années 1990-2000, avec le retour à la démocratie, mais à une « démocratie restreinte », les militaires continuant à gouverner derrière le trône. Il l'a été– je l'avais notéà l'époque – en 2011 avec ces gigantesques manifestations étudiantes soutenues par de larges secteurs de la population, exigeant déjà, mais en vain, une éducation publique gratuite et non soumise aux seules logiques mercantiles. Et il l'est de nouveau en cette fin de 2019, alors que partout en Amérique latine reprennent force de vastes mouvements sociaux de contestation anti-néolibérale, en particulier en Équateur et à Haïti.

Mais s'il est un pays baromètre, le Chili l'est avec les contradictions sociopolitiques de l'heure : car si c'est à un changement global auquel de larges secteurs de la population aspirent, nul ne voit encore très bien le chemin qu'il faudrait prendre pour y arriver, tant la classe politique est discréditée, la gauche politique divisée ou pas toujours en phase avec la rue et le mouvement social fragmenté. Si tout le monde pointe du doigt la nécessité d'une constituante ou d'un plébiscite pour y arriver, aucune stratégie concrète unificatrice et rassembleuse ne paraît encore se dessiner, de manière à faire substantiellement bouger les rapports de force et à obtenir tant la démission du président Piñera honni que la mise en route d'une assemblée constituante démocratique et populaire.

Iniquité néolibérale...

Ils sont certes nombreux à pointer du doigt les iniquités colossales et travers structurels du système néolibéral chilien.

Les exemples ne manquent pas pour l'illustrer avec force : depuis les salaires exorbitants du président et des députés [1] (véritable classe politique hors-sol), si scandaleusement élevés par rapport au salaire minimum ou au revenu moyen d'une majorité de Chilien·ne·s, jusqu'à l'éducation [2] et la santé, en grande partie privatisées et objets de juteux profits pour des entrepreneurs étroitement liés au régime, en passant par le régime de retraites par capitalisation laissant à la grande majorité des revenus misérables (160 dollars par mois), alors que ceux des membres des forces armées et des carabiniers avoisinent 730 dollars. Avec à la clé, dans un pays qui a néanmoins connu une croissance importante de son PIB [3], des abimes d'inégalités et surtout des quantités grandissantes de gens endettés, avec, en 2018, une dette par ménage équivalente à 73,3 % du revenu disponible.

… et répression systématique

Ils ont été nombreux à s'offusquer de la répression de la police ainsi qu'à dénoncer l'intervention de l'armée venue à sa rescousse. À tel point d'ailleurs que Piñera a dû, pour calmer le jeu, annoncer le retour des militaires dans leurs casernes. Mais sans pour autant que ne cesse une répression dure et indiscriminée. Selon l'Institut national des droits de la personne, on en serait aujourd'hui à un total de plus de 25 morts (dont au moins 5 morts par balle), plus de 1 700 blessés (dont 177 personnes ayant perdu un œil) et plus de 5 000 détentions dont 400 enfants ou adolescents, sans parler de 13 femmes disparues et de nombreux cas de tortures et de violences sexuelles. En attendant les résultats officiels de l'enquête menée par l'ONU, on peut cependant d'ores et déjà noter que cette répression – bien des témoignages recueillis vont dans ce sens – s'inscrit dans une stratégie de tension étatique justifiant les violences policières et militaires. La façon dont, par exemple, ont été endommagées (simultanément et avec des moyens techniques relativement puissants) nombre de stations du métro de Santiago ne peut que laisser planer bien des doutes sur l'origine de ces méfaits.

C'est donc avec un système entier avec lequel beaucoup de Chilien·ne·s veulent en finir ; un système qui combine néolibéralisme outrancier et autoritarisme indiscriminé, à l'image de cette dictature de sécurité nationale dont le général Pinochet a installé les fondements sans que le retour à la démocratie en 1989 ait osé les remettre réellement en cause.

Ce ne sont pas 30 pesos, mais 30 années

Un des slogans les plus repris et affichés par les manifestant·e·s ces derniers jours rappelle avec force cette vérité première : «Ce ne sont pas 30 pesos, mais 30 années d'indifférence et d'abus». En effet, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la hausse du prix du métro de Santiago, point de départ indéniable de cette rébellion. Ce qui est contesté, c'est l'existence d'un système économique, social, politique et culturel dont de larges secteurs de la population ne peuvent qu'expérimenter quotidiennement l'injustice profonde et vis-à-vis duquel s'est exprimé un ras-le-bol populaire.

Le caractère massif et radical des mobilisations ne peut d'ailleurs que frapper l'observateur attentif : aucune des promesses gouvernementales ne semble jusqu'à présent satisfaire ni aucun type de répression ne paraît pouvoir arrêter cette mobilisation. Comme si l'affaire était entendue. Le président Piñera a eu beau promettre l'abrogation de la hausse des tarifs du métro, faire miroiter l'augmentation du salaire minimum garanti pour tous (passant de 300 000 à 350 000 pesos) et de la retraite, le gel des tarifs de l'électricité et la réduction du salaire des parlementaires. Il a eu beau changer de cabinet, rappeler l'armée dans ses casernes et même demander «pardon au peuple chilien», à l'heure qu'il est, sa cote de popularité dans les sondages est d'à peine 13 %. Il a été forcé d'annuler successivement les rencontres de la 25e conférence annuelle de Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 25), de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et de la finale de football de la Copa libertadores prévue pour le 23 novembre. La mobilisation sociale n'en continue pas moins : après une nouvelle manifestation monstre à Santiago le 8 novembre, les principales organisations sociales et syndicales du pays viennent de lancer un ultimatum au président et ont appeléà une grève générale le 12 novembre.

À la recherche d'un second souffle

Après trois gigantesques manifestations (regroupant dans le pays des millions d'individus), la mobilisation sociale et populaire est à la recherche d'un deuxième souffle. Elle n'en prend pas moins des formes nouvelles, s'approfondissant à sa manière. Ainsi en est-il de ces assemblées ouvertes (dites «cabildos abiertos»), préparatoires à une future constituante qui se multiplient à l'échelle du pays et au sein desquelles tous et toutes se font entendre, donnent leur avis sur l'avenir du pays et proposent leur solution sur le mode démocratique.

Sans pouvoir avancer aucun pronostic certain, il est cependant facile de l'imaginer : l'histoire du Chili a été rythmée au cours du 20e siècle par de grands changements constitutionnels : en 1925 tout d'abord quand, sous la direction du général populiste Carlos Ibañez, le Chili s'est doté pour la première fois d'une constitution aux aspirations démocratiques et inclusives ; puis plus proche de nous, en 1980, quand sous la férule de Pinochet, il s'est brutalement retrouvé enfermé dans le carcan d'une constitution conservatrice et autoritaire. Tout semble indiquer que le pays est mûr pour un nouveau changement constitutionnel de fond.

À moins que Piñera opte pour une fuite en avant dans la répression ou fasse appel à la constituante, réduite à sa portion congrue et étroitement contrôlée depuis le haut. À l'heure où j'écris ces lignes, tout reste encore largement ouvert.

[1] Plus de l'équivalent de 10 000 dollars US mensuels pour les députés, d'au moins 40 000 dollars US pour le président par ailleurs déjà multimillionnaire. C'est le taux le plus haut de toute l'Amérique latine. Le salaire minimum, quant à lui, atteint l'équivalent de 500 dollars US mensuels.

[2] Les écoles privées du Chili accueillent désormais 60 % des élèves au primaire et au secondaire. Moins de 25 % du système éducatif est financé par l'État, les budgets des établissements dépendent, en moyenne, à 75 % des frais d'inscriptions.

[3] Il est passé, per capita, de 1 640 dollars en 1973 à 15 923 en 2018. Mais si en près de 45 ans ce PIB a été multiplié par 10, le Chili est aujourd'hui considéré comme le 7e pays le plus inégal du monde, avec un coefficient GINI de 0,50, équivalent à ce que le 1 % des plus riches monopolise 33 % de la richesse.

Pierre Mouterde est sociologue, spécialiste des mouvements sociaux en Amérique latine et coauteur (avec Patrick Guillaudat) de Les mouvements sociaux au Chili (1973-1993), Paris, L'Harmattan, 1995.

Photos : « Nous sommes les petits enfants de l'ouvrier que vous n'avez pas pu tué» ; Murale ; Des policiers montent la gardent devant le palais de la Moneda, siège de la présidence du Chili, à Santiago ; Dans la rue (Fabián Muñoz).